- 障がいをお持ちの方の生活の場を作りたい。

- 障害者施設ほど大掛かりなものは出来ないが、事業を立ち上げたい。

グループホーム(共同生活援助)は、身体・知的・精神等様々な障害をお持ちの方が、生活支援員・世話人の支援を受けながら生活する居住の場所のことをいいます。

ご家族から離れて生活した方がいいケースや、日中活動の場が自宅から遠い、ご家族がおらず支援施設卒業後の住まいがない等、生活の場・居住の場のない利用者の方に対して、支援を行いながら自立した生活を送っていただくためのサービスです。

グループホーム(共同生活援助)で行うサービスは?

グループホーム(共同生活援助)では、障害をお持ちの方に対して、主に夜間に、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上必要な援助を行います。

地域に根差して、少人数で共同生活を送ることにより、利用者の方の孤立の防止、生活への不安の軽減、共同生活による身体・精神状態の安定などが期待されています。

利用者の方は、日中活動や就労などを行っている方がほとんどですので、グループホームでは帰宅後の夕方から夜間、朝にかけて支援を行うことが多くなります。

グループホーム(共同生活援助)を利用するのはどんな人?

障害者総合支援法では、グループホーム(共同生活援助)を利用できる方は、次のように決められています。

- 障害程度区分が1以下の身体障害者(65歳未満又は65歳までに障害福祉サービスを利用したことがある人)、知的障害者及び精神障害者

このように決められていますが、たとえ障害程度区分2以上の方であっても、共同生活援助を希望する場合は利用が可能です。

ご両親と同居していたが亡くなって一人になってしまった、自立したいが一人暮らしでは不安がある、というような方がグループホームを利用し、支援を受けながら生活を行います。

グループホームには2つの種類がある

グループホーム(共同生活援助)には、2つの類型があります。

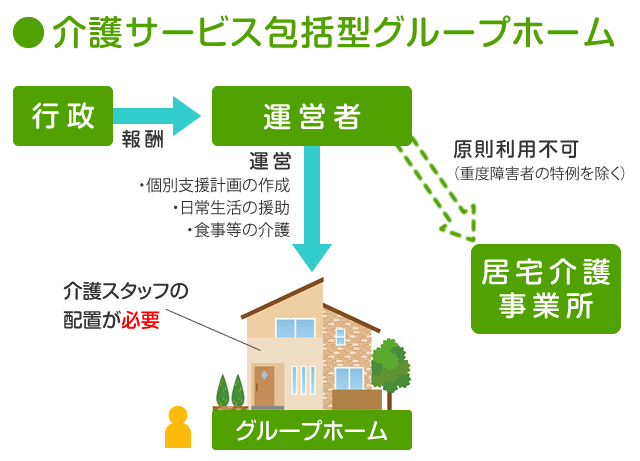

介護サービス包括型グループホーム

包括型グループホームは、利用者さんに対する介護サービスを、グループホームの職員が行うタイプのホームです。利用者さんの障がいの状況に応じて「生活支援員」を配置し、サービスを包括的に行います。

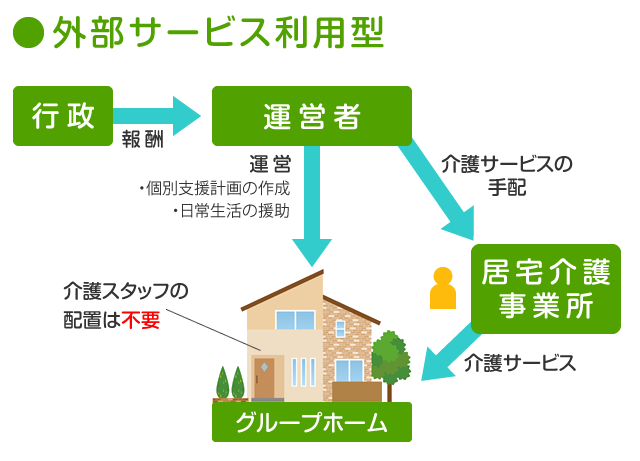

外部サービス利用型グループホーム

包括型と違い、利用者さんに外部の事業所のサービスを利用してもらうタイプのホームです。

こちらは、ヘルパーさんなどの外部サービスを手配したり、調整を行ったりします。

グループホーム(共同生活援助)を始めるには?

グループホーム(共同生活援助)というサービスは、障害者総合支援法という法律で定められた、障がいをお持ちの方が受けることのできる「障害福祉サービス」というサービスの一種です。

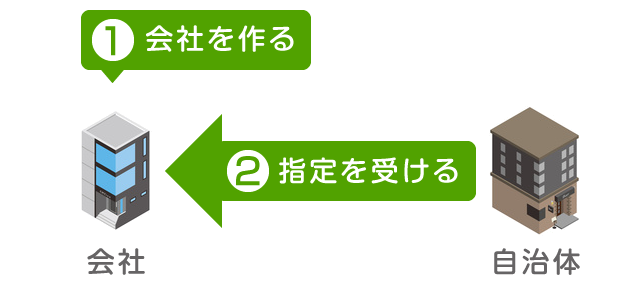

障害福祉サービスを行うためには、大まかに次のような手続きが必要になります。

1.会社・法人を作る。

障害福祉サービスは、個人で行うことが出来ません。会社(法人)を作って運営する必要があります。

「会社を作るなんて、何だか大がかりだな。」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、会社にも色々なスタイルがあり、多くの法人格はお一人でも設立が可能です。

2.自治体から指定(=許可)をもらう。

共同生活援助などの障害福祉サービスを行うためには、都道府県等から予め「指定」をもらう必要があります。

「指定」とはいわゆる「許可」のようなもので、障がいをお持ちの方が安心して利用できる基準をクリアしているか審査を受け、要件をクリアしなければ指定をもらうことが出来ません。

会社を作るには?

グループホーム(共同生活援助)を始めたい、と思った方がまず準備しなければならないのが「法人」(=会社)です。

法人には「株式会社」や「合同会社」「一般社団法人」などの種類がありますが、まずは株式会社を例に、会社を作るために必要な準備や手続きの流れを見てみましょう。

1.必要な事項を決める。

まずは、会社を作るにあたって必要なことを決めます。

- 会社の名前

- 会社の所在地(本店所在地)

- 事業の目的

- 資本金の金額

- 出資する人(株主)や経営する人(役員)メンバー

- 決算の時期

1)商号(会社名)を決めるときのポイント

会社名のどこかに「株式会社」という記載が必要になります。また、取引を行う相手に誤解・誤認を与えやすい名称は使用できません。たとえば、銀行でもないのに「株式会社○○銀行」という商号や、「株式会社三井住友商事」「NTT株式会社」など有名企業と誤認させる商号などは使用できませんので、注意が必要です。

2)本店所在地は何処にする?

本店所在地は、簡単に言うと「会社の住所」です。これは、必ずグループホーム(共同生活援助)を行う事業所と同じでなくてもかまいません。

まだ事業所の物件が決まっていないのであれば自宅の住所にしておいてもいいでしょう。レンタルオフィスやコワーキングスペースでも特に問題はありません。

3)事業目的の決め方

会社を作る際は、どのような事業を行う会社なのか、業務の内容を「事業目的」として決めなければなりません。

事業目的は、明確に書かなければ共同生活援助(グループホーム)の指定をもらうことが出来ませんので、注意が必要です。

- ダメな例:障がい者の方を支援する事業

- 良い例:障がい者総合支援法に基づく共同生活援助事業

また、後から事業目的を追加する場合は、変更の登記申請が必要になるので、その分手間もかかりますし、登録免許税も3万円かかってしまいます。今すぐ始める予定ではない事業も、今後始める可能性があるのであれば入れておきましょう。

4)資本金の金額、いくらにする?

会社法が改正され、現在は資本金1円から会社を作ることが可能になっています。

しかし、実際に資本金1円で、会社が運営できるでしょうか?

共同生活援助(グループホーム)は、指定を取るために職員や事業所の物件が必要です。それに、国から障害福祉サービスの支援費として売り上げが入金されるのは、サービス提供から2ヵ月後、という遅いサイクルになっています。つまり、設立当初、売り上げが入ってくるまではある程度の運転資金が必要ということになります。

指定を取る際にも、資本金が少なければ「本当にこれだけの資金で運営できるのですか?」と自治体から指摘されることもありますし、創業時に金融機関から借り入れを行う場合も、資本金が少ないと融資金額を減額されたり、信用面でもあまりいい結果が期待できません。

月々必要な諸経費を計算してみて、だいたい3~6ヶ月程度の運転資金を用意しておくことをお勧めします。

5)会社の機関設計

株式会社を作る際の登場人物は、2種類に分かれます。

- 発起人・・・会社の設立の中心人物

- 役員・・・会社の経営を行う人

「発起人」は、簡単に言うと、会社を設立するときにお金を出資して、手続きを行う人です。言わば、「株主」ですね。

これに対し「株主」は、発起人から選ばれて、設立後の会社を経営する人です。ちなみに、発起人と株主は兼任できるので、お一人でも株式会社を作ることができます。

6)決算期はいつにする?

会社の決算の時期は、自由に決めることが出来ます。設立した月から、必ずしも1年後でなくても問題ありません。

決算期を決める際に気を付けたいのは、繁忙期をなるべく避けた方がよいということです。決算の最終月は、納税額を抑えるために節税対策を行う会社が多いですが、最終月が繁忙期で、売り上げの金額が大きいと、節税が難しくなります。

また、決算期から2か月以内に、税務署へ申告と納税を行いますので、2か月後が繁忙期となるのもあまり望ましくありません。

共同生活援助(グループホーム)事業で考えられる繁忙期としては、1,2,3月あたりではないかと思います。支援学校を卒業予定の生徒さんなどが、来年度からの入居の相談にきたり、体験入居に来られたりするためです。

2.会社設立に必要なものや書類を準備する。

会社の基本的なことが決まったら、必要なものを準備していきます。

1)会社を作るのに必要な費用は?

株式会社、合同会社、一般社団法人を作るのにかかる費用は、次の通りです。

| 株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | |

| 定款認証手数料 | 約52,000円 | 0円 | 約52,000円 |

| 定款に貼る収入印紙 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 |

| 登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |

| 合計金額 | 242,000円 | 100,000円 | 152,000円 |

この他、会社の印鑑を作ったり、印鑑証明書を取得する費用がかかります。

2)会社の印鑑を作る

会社設立の際は、3種類の印鑑を準備しておきましょう。

- 法人実印(代表者印)

- 銀行印(銀行届出印、金融機関届出印)

- 社印(角印)

「法人実印」は、設立時に必ず必要な印鑑です。設立の手続きの際に、この印鑑を実印として登録します。

法律でかたちや大きさが決まっているわけではありませんが、一般的には18㎜の丸印で、二重丸の外側に回し文字で法人名、内側に代表者の役職名を彫ったものが多いです。

「銀行印」は、会社名義の通帳を作る際に届け出る印鑑です。「法人実印」を銀行印にすることも可能ですが、紛失、盗難のリスクを考えると、別々に作っておくことをお奨めします。

「社印」は見積書、請求書などの日常的な書類に使用する印鑑です。こちらも特に決まりはありませんが、法人実印が丸印なのに対し、社印は四角い印鑑であるのが一般的です。

3)会社の設立に必要な書類

株式会社を作るためには、次のような書類を作成します。

| 書類名 | 押印する印鑑 | 内容 |

|---|---|---|

| 株式会社設立登記申請書 | 法人実印 | 15万円分の収入印紙を貼る |

| 登記事項を記載した別紙 | 法人実印 | CD-Rでも可能 |

| 定款 | 発起人の実印 | 公証役場で認証済みのもの |

| 発起人の決定書 | 発起人の実印 | |

| 役員の就任承諾書 | 役員の実印 | |

| 払込を証明する書面 | 法人実印 | |

| 印鑑届出書 | 法人実印

代表個人の実印 |

|

| 取締役の印鑑証明書 |

3.まずは定款を作る

定款は、会社のルールブックとなるもので、まず一番最初に作成する書類です。

ただ定款を作成するだけではなく、株式会社や一般社団法人の場合、「公証役場」というところで、定款を公証人に認証してもらい、公的な文書にする手続きが必要になります。

「定款の作り方がわからない」という方は、最寄りの公証役場へ相談することをお奨めします。

全国の公証役場はこちら

定款を認証するためには、定款に貼る収入印紙4万円、認証の手数料が約5万2千円かかります。行政書士などの専門家に依頼すれば、紙の定款ではなく電子定款を作成するため、印紙を貼る必要がなく、印紙代4万円を節約できます。

4.資本金を払い込む

発起人代表の個人口座に、それぞれの発起人が出資する金額を振り込みます。

法人名義の口座は、会社の設立登記が完了しなければ作れませんので、ひとまず発起人の代表名義の口座に、資本金を集めます。

資本金が振り込まれた通帳のコピーを取って、「払込を証する書面」を作成します。

5.申請書類を法務局へ提出する

書類が出来上がったら、本店所在地を管轄する法務局へ、書類を提出します。法務局へ書類を出した日が会社の「設立年月日」になります。

設立の登記が完了するまでは、提出からおよそ7~10日程度かかります。提出する時に、窓口で「完了予定日はいつですか?」と聞いておきましょう。

6.登記が完了したら

提出した書類に不備がある場合は、法務局から電話がかかってきますが、特に問題なく登記が完了した場合、特に連絡はありませんので、完了予定日に法務局に「もう登記は完了していますか?」と確認します。

完了しているようでしたら、次の手続きを行います。

- 印鑑カードの登録申請

- 印鑑証明書の取得(1通450円)

- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の取得(1通600円)

印鑑カードの登録申請を窓口に出して、印鑑カードを発行してもらいます。そのカードで、会社の印鑑証明書を取得することが出来ます。合わせて、登記簿謄本も必要な部数を取得します。

印鑑証明書や登記簿謄本は、会社名義の口座を開く時や、グループホームの物件の契約、指定申請で必要になりますので、あらかじめ多めに取っておきましょう。

グループホームの指定(許可)を取るには?

会社の設立が終わったら、グループホーム(共同生活援助)の指定(=許可)を取る為の申請準備を始めます。

指定を取る為の主な要件

自治体からの指定を受けるには、次の要件をクリアする必要があります。

1)バショの要件(設備基準)

グループホーム(共同生活援助)を開設するための物件については、利用者の方が安全に暮らすことができるように、厳格な要件が定められています。

| 設置場所 | ・ 利用者の家族や地域住民との交流機会が確保される地域にあること。 ・ 入所施設又は病院の敷地外にあること。 |

| 最低定員 | ・ 事業所全体で4人以上 ・ 共同生活住居1か所あたりの定員は2人以上10人以下 (既存の建物を利用する場合は2人以上20人以下) |

| 居室 | ・ 1つの居室の定員は、1人。 ・ 1つの居室の面積は、収納設備等を除き、7.43㎡以上 |

| 交流を図る設備 | ・ 居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備 (食堂など) |

| 台所、便所、 洗面設備、浴室 |

・ 10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置する。 |

一番最少規模で始める場合は、定員4名のグループホーム(共同生活援助)で、利用者さんひとりひとりに7.43㎡(4.5畳程度)の個室と、食堂・洗面やトイレなどが確保できる物件が必要ということになります。

ファミリータイプのマンションを一部屋借りて、又はワンルームマンションを4部屋借りて、ひとつのグループホームとして申請することも可能です。

2)ヒトの要件(人員基準)

グループホーム(共同生活援助)を始めるには、次のような職員を配置する必要があります。

| 職種 | 職務内容 | 配置基準 |

|---|---|---|

| 管理者 | 従業員の管理や指導など | ・常勤一人以上

・資格要件なし |

| サービス管理責任者 | 利用者の支援計画の作成など | ・利用者数30人ごとに一人

・兼務可能 ・資格要件あり |

| 世話人 | 日常生活の適切な援助 | ・利用者6人(人員配置基準により5又は4)ごとに一人

・兼務可能 ・資格要件なし

|

| 生活支援員 | 食事や入浴、排せつ等の介護 | ・障害区分3の利用者9人ごとに一人

・障害区分4の利用者6人ごとに一人 ・障害区分5の利用者4人ごとに一人 ・障害区分6の利用者2.5人ごとに一人 ・外部サービス利用型指定共同生活援助の場合、配置は不要 |

3)運営基準

グループホーム(共同生活援助)を運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例を守って運営するよう「運営規程」というルールブックを作成します。

グループホームの運営規程では、次のようなことを定めます。

- 事業の目的

- 運営の方針

- 事業所の名称や所在地

- 営業日・営業時間

- 利用者の定員

- サービスの内容

- 苦情解決の処置

- サービスに関する費用

- 研修実施について など

指定申請の書類を作成する。

グループホーム(共同生活援助)の場所が決まり、必要な職員がそろったら、必要な書類を準備して指定申請を行います。

申請で提出する書類は次の通りです。

- 指定申請書

- 付表

- 法人の定款

- 法人の登記簿謄本

- 勤務形態一覧表

- 管理者の経歴書

- サービス管理責任者の経歴書

- サービス管理責任者の資格証明書

- サービス管理責任者の実務経験証明書

- 運営規程

- 平面図

- 事業所の写真

- 苦情処理に関する措置の概要

- 事業計画書

- 収支予算書

- 賠償責任保険に関する書類

- 事業所の賃貸借契約書 など

指定申請を行う前に、必ず管轄の自治体に相談に行くようにします。物件や職員を決めた後に「これでは要件クリアになりません」と申請を受理してもらえない場合に備えて、申請前に「事前相談」を行い、問題ないか確認しておきます。

自治体によっては、本申請の前に「事前協議」を行わなければ申請出来ないところもありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

グループホーム(共同生活援助)の開設にかかる費用は?

当事務所にご依頼いただいた場合、次のような費用がかかります。

| グループホームの指定申請代行サービス | 180,000円(税抜) |

|---|

こちらは、グループホームの指定申請について、書類の作成から提出の代行、実地調査がある場合は調査の立会い、「指定書(=許可書)」が交付されるまでをフルサポートするプランです。

「会社の設立から依頼したい」というお客様には「設立+指定申請サポート」をご利用いただいております。料金は次のとおりです。

| 株式会社設立+グループホーム指定申請サポート | 258,500円(税込) |

|---|---|

| 合同会社設立+グループホーム指定申請サポート | 253,000円(税込) |

| 一般社団法人設立+グループホーム指定申請サポート | 258,500円(税込) |

※会社設立にかかる実費・手数料について

会社を設立する際、国へ納める手数料や登録免許税がかかりますので、合計費用は次のようになります。

| 株式会社 | 合同会社 | 一般社団法人 | |

|---|---|---|---|

| サポート料金 | 258,500円(税抜) | 253,000円(税抜) | 258,500円(税抜) |

| 定款認証手数料 | 52,000円 | 0円 | 52,000円 |

| 印紙代 | 不要(電子定款作成) | 不要(電子定款作成) | 不要(電子定款作成) |

| 登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 | 60,000円 |

| 合計 | 460,500円(税抜) | 313,000円(税抜) | 370,500円(税抜) |

グループホームの開設について相談してみたい、という方へ

1)まずは、お電話またはメールでお問い合わせください。

「グループホーム(共同生活援助)の開設について相談したい」とお問い合わせいただければ、担当者が無料相談の日時をお打ち合わせさせていただきます。

2)無料相談(1時間程度)

ご予約いただいた日時に無料相談にお越しください。夜間・休日のご相談や、出張相談も対応しておりますので、安心してご利用くださいね。

グループホームの開設についてわからないことや不安にお感じの点をご相談いただきます。手続きの流れや、料金についてもご案内させていただきます。

3)ご依頼

無料相談後、ご依頼を頂いた場合は、請求書を発行させていただきます。ご入金確認後、業務に着手いたします。

専門家へ依頼するメリット

グループホーム(共同生活援助)を開設するには、非常に多くの書類の作成や行政とのやり取りが必要になります。

会社を作るだけでも面倒な手続きがたくさんありますが、それに加え、自治体に対するグループホーム指定申請の書類を作成しなければなりません。

申請は1回で受理されることはほぼ無いと思っていた方がよいでしょう。何回も補正や追加を求められ、行政に出向かなければなりません。

書類作成だけではなく、

- 物件の確保・改装や備品の準備

- 人員の募集・採用

- 利用者獲得のための営業活動

- 資金繰りの計画

など、ご自身で行う準備は他にもたくさんあります。

書類作成や行政とのやり取りは専門家に任せて、本来の事業の集客・営業活動を開設前から行えば、グループホーム開設時にはある程度の利用者見込む事ができ、スムーズにスタートすることが出来ます。

融資申請や助成金申請、従業員の保険手続きなどもご相談可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいね。ご相談をお待ちしております。